こんにちは!201号室のなみです。

メガネを作る際に、視力測定が重要なステップであることは、多くの方がご存知だと思います。

でも、実際にどのような手順で行われるのか、詳しく知らない方も少なくないのではないでしょうか🤔

今回は、「メガネの視力測定」に焦点をあて、その流れやよくある疑問について

徹底的に解説していきます!👓

眼鏡店や眼科によって、工程や細かな手順は異なりますが、

大きく分けると

1.ヒアリング

2.旧度数測定

3.他覚的屈折測定(機械による測定)

4.自覚的屈折測定(視力測定など)

5.装用テスト

という流れになることが多いでしょう🧐

では、ひとつずつステップに分けてご説明します☝️

この記事の目次

メガネ作りの第一歩:ヒアリング

メガネを作る際、店員さんに

・普段の見え方はどうですか?

・どのような場面で見にくさを感じていますか?

などと聞かれたことはありませんか?

なぜ聞かれているのか知らずに、質問に答えているかもしれません。

でも実はこれもメガネ作りに欠かせないステップ。

お困りごとやご希望がないかヒアリングしています。

具体的に伝えるべきこと

ここで答えた内容は、自分自身のライフスタイルや見え方の悩みに合わせた

メガネを作るために必要な情報となります。

以下のことを注意して伝えるとよいでしょう👩💼

1.現在の眼の悩みや気になること

- どの距離のものが見えずに困っているか

- 眼の疲れやすさ、乾燥や痛みなどの症状はあるか

- 以前のメガネでの不満点や改善したい点はどこか

2.メガネの使用目的

- どの距離、どのような場面でものを見るために使用したいか

- 常にかけるか、必要なときだけかけるか

- スポーツや趣味など場面にあった見え方が必要か

3.既往歴はあるか

- 過去や現在かかっている眼の病気はあるか

4.その他メガネに求めること

- レンズの厚みを薄くしたいなどのレンズの種類に対する希望

- 傷がつきにくい、ブルーライトをカットしてほしいなどコーティングに対する希望

- フレームのデザインに関する好みや希望

- もしあれば、予算に関する希望

伝えるときのポイント💡

- なるべく細かく伝える

- 些細なことでも、気になることは遠慮せずに伝える

例えば、私は仕事中パソコンを見ることが多いので、

遠くよりも、手を伸ばした範囲を無理なく見たいという要望を伝えて作成しました👓

このように、趣味で手元をよく見たい、遠くをよく見たい、

常用したいから遠距離も近距離もまんべんなく見たいといった要望も伝えることで、

ピントを合わせる位置を調整してくれます。

快適なメガネづくりのため、積極的に要望をお伝えしましょう☝️

お持ちのメガネをチェック!旧レンズの度数から見えてくること

もし現在もメガネを使用しているようであれば、そのメガネの度数も計測します。

その度数を参考に今回の測定に入ることもできますし、今回の測定結果と比較して

どれくらい変化があるかなどを判断することもできます。

現在使用しているメガネや、以前使用していたメガネがある場合は、必ず持参しましょう👜

目の状態を客観的に知る:他覚的屈折測定

オートレフラクトメーターで他覚的屈折測定

視力測定の前に、機器を覗き込んで、ピントがあったりぼやけたりする景色を眺めた経験はありませんか?

機器を覗き込んでから、「リラックスして遠くの景色を見ていてくださいね~」と言われ、

そののち「楽にしてください」と顔を離すように言われるあの測定です☝️

これは主に、他覚的屈折測定という方法で、オートレフラクトメーター(通称オートレフ)を

使用し、眼の屈折力を客観的に測っているのです!

簡単に言うと、

光が眼の中でどのように屈折しているのかを機械が自動で測定しています。

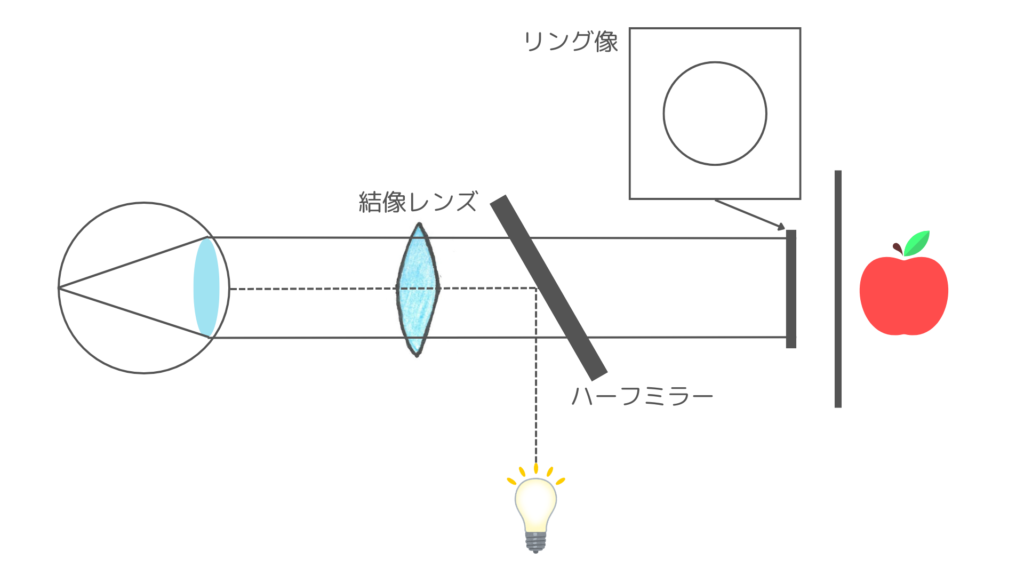

視標(リング像)を眼に投影し、反射して返ってきた光の強さとコントラスト強度を解析していきます!

結像レンズを前後に動かし、コントラストが最大になる位置と形成されるリング像の変化から

球面度数・乱視度数(円柱度数)・乱視の軸を自動で計算する、という仕組みです。

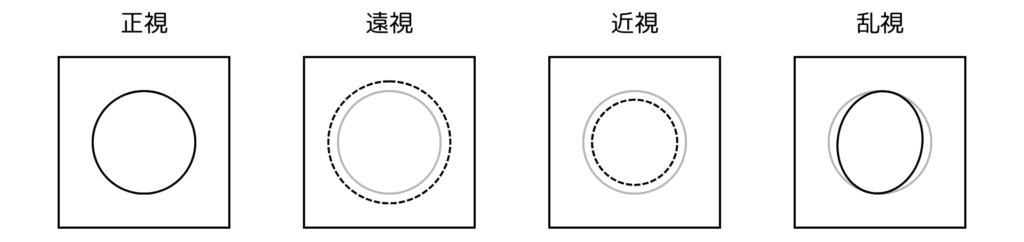

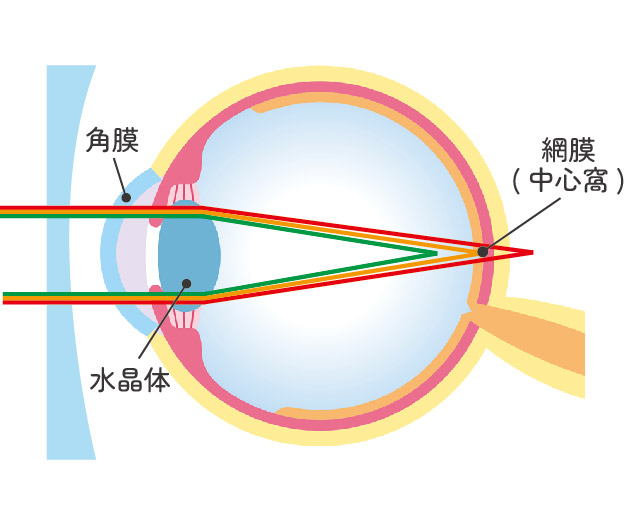

ちなみに、返ってくる像は上図のように、その方の眼の状態によって異なります。

そして、機器を覗き込んだときに、ピントが合っていたりぼやけたりする現象ありますよね。

私は「なんで、せっかくピントが合っていたのにぼやけたんだろう?」「大丈夫なのかな?」と

毎回疑問に思っていました。

では、なぜぼやけるのでしょうか?

その疑問を解消していきましょう💪🌟

ちゃんとぼやけるのにも理由があります💡

ピントをぼやけさせているのは、装置の内部で雲霧機構(うんむきこう)が働いているためです。

ちょっと難しい言葉ですね……。

もう少し詳しく説明します!💁♀️

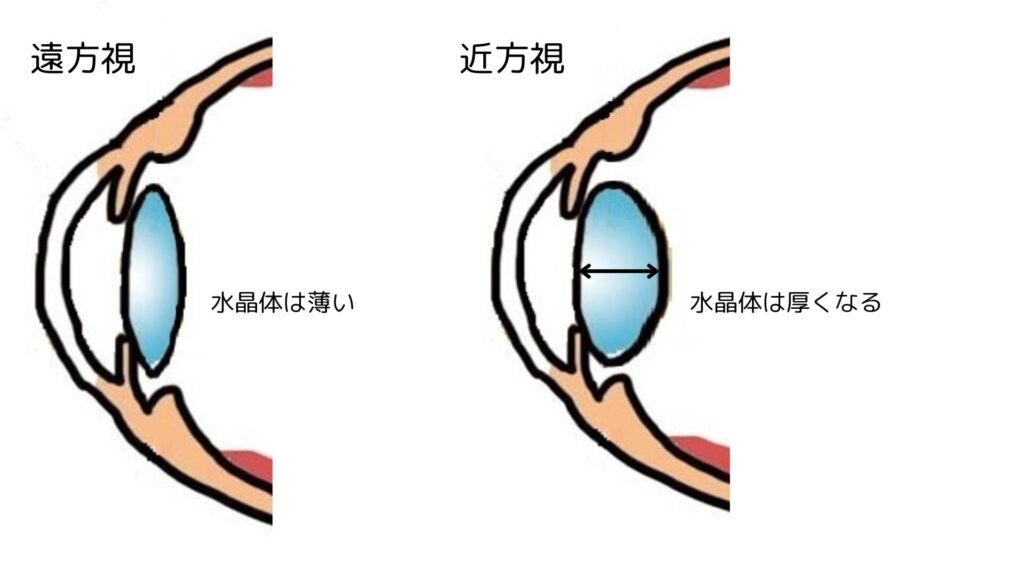

ヒトの眼は、『調節』と言って、近くを見る際に水晶体を膨らませることで、

ピントを近方に変える(=度数をプラス方向に変化させる)ことができます。

雲霧機構とは、装置の内部で意図的にプラス方向に度数を変化させて、

眼が頑張らなくても大丈夫な状態を作り出します。

一般的に、度数の測定は調節が入っていない眼の状態を測ります。

眼の調節力が強い方は、無意識のうちにピント調節を行っていることもあるので、

この状態で度数を測定しても、本来の度数は分かりません😖

正しい度数を測定するためには、この「眼が頑張る状態」をなくす必要があるのです☝️

だからピントがぼやけさせていたんですね~~🤔

ちなみに、風景の画像が用いられているのは、

よりリラックスした状態になるようにという意図があります🏞️

自身の見え方を知る:自覚的屈折測定

先ほどのオートレで測定した度数は、あくまでも目安となるものです。

ここからは、自分自身が「一番見やすい」と感じる度数を見つける

自覚的屈折測定のステップに入ります。👀

1.視力測定

なぜ、オートレフで測った度数は、そのまま「一番見やすい」度数にならない場合があるのでしょうか?🤔

先ほどのオートレフは、機器を覗き込んでいましたね。

覗き込んでいる状態では、「視標が実際よりも近くにある!」と勘違いしてしまい、

眼がピントを合わせようと、無意識的に頑張ってしまうことがあるんです。

そこで、さらに正確に、そして自分が本当に楽に見える度数を見つけるために、

先ほど測定した度数にプラス度数を追加して視力測定を行います。

ここでプラス度数を加えたのは、わざと見えにくい雲霧状態を作るためです!

今はぼやけている状態ですが、少しずつマイナス度数を加えて、

お馴染みの「C」のマーク、ランドルト環を用いて視力測定を行います👀

一つ一つ確認しながら、「一番はっきり見える」「見やすい、楽だ」と感じる

完全矯正度数を決定していく、という流れになります。

ちなみに、視力測定のランドルト環については、みことさんが詳しく説明しています!

詳しくは下記のブログもご覧ください💁♀️

視力測定の「C」の意味は?視力「1.1」がないのはなぜ?知っておきたい視力測定の不思議 | 東海光学公式ブログ

2.レッドグリーンテスト

ある程度、度数が決まったら、次は赤と緑の視標を見るテストを行います。

「赤と緑、どちらがはっきり見えますか?」と聞かれたことはありませんか?

これは色の波長の特性を利用して、矯正度数が自覚的に過矯正や低矯正になっていないかをテストします。

つまり、このテストでは、必要以上に強い度数で矯正されている状態や、必要な度数に足りていない状態になっていないか?ということを確認することができるのです🙂

そもそも、赤と緑の波長にはどんな特性があるのでしょうか?🤔

こちらの図をご覧ください⬇️

上図は、正視状態での各色の波長の特性を表しています。

赤色は波長が長く、より遠くで像を結び、

緑色は波長が短く、より近くで像を結ぶという特性があり、

中間色である黄色が、2色の真ん中で像を結びます。

このことから……

🔴赤地の文字がはっきり見える

→ピントが近くに合っている

【近視の人】低矯正

【遠視の人】過矯正

🟢緑地の文字がはっきり見える

→ピントが遠くで合っている

【近視の人】過矯正

【遠視の人】低矯正

⚖️どちらも同じように見える

→中間色の黄色がちょうど網膜上で像を結ぶ

つまり、近視の人も遠視の人もちょうどいい度数になった

ということが分かるのです!

つまり、見やすいと感じる度数の場合、赤と緑の文字はどちらも同じように見えるようになります☝️

レッドグリーンテストの結果、どちらかがはっきり見えているか?どちらも同じように見えているか?

を確認しながら、再び度数を調整して視力測定を行います。

レッドグリーンテストは、見やすいと感じる度数を見つけるテストです。

レッドグリーンテストについても、以前みことさんが詳しく説明しています🔎

詳しく知りたい方はこちらのブログもご確認ください👀

視力0.1以下の測定方法は?赤と緑のアレは何?知っておきたい視力測定の不思議2 | 東海光学公式ブログ

3.クロスシリンダーテスト

続いて、必須ではありませんが、目の状態によって必要となる

クロスシリンダーテストについてご説明します。

クロスシリンダーテストは、乱視の度数や軸の正確な測定に使われる視力測定の方法です。

水晶体や角膜は本来、綺麗な円形をしていますが、人によっては歪みが生じていることもあります。

この歪みが、物が二重に見えたり、ぼやけて見えたり、いわゆる『乱視』の原因になります。

そこで、先ほど視力測定で測定した度数に、クロスシリンダーテストで正確に測定した

乱視の度数と軸を反映させることで、よりクリアで快適に見えるメガネを目指すのです👓✨

具体的に、クロスシリンダーテストの流れを説明しましょう☝️

1.軸を決める

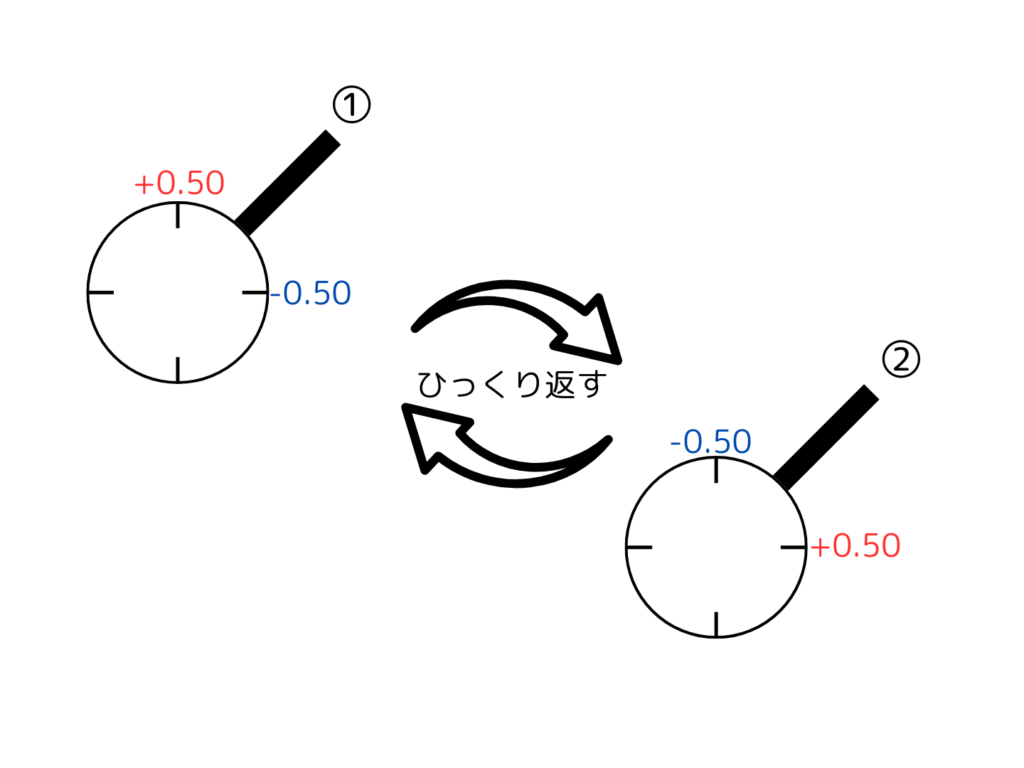

同度数のプラスとマイナスレンズをクロスして重ねたレンズを用いて、

乱視度数と軸を決めていきます。

こちらも先ほどのように、まずはオートレフで測定した度数と軸を基にします。

このレンズには縦方向と横方向に同じ度数のプラスとマイナスの度数がついています。

例えば、縦に+0.50、横に-0.50と度数が入っている場合、その度数の間は±0となりますね。

このレンズを目の前に持ってきて、表と裏にした時の見え方を比較します。

まずは度数を固定します。そして、角度を少しずつ変えながら、表にしたときの見え方と、

裏にしたときの見え方が一致する角度を探します🕵️

一致する角度が見つかったら、傾けた角度が”軸”となり、この向きに乱視度数が必要!

ということが分かるのです。

そのため、表と裏の見え方の、どちらのほうがぼやけず見えているかを回答します☝️

2.乱視度数を決める

軸の方向が決定したら、次に度数を決めていきます。

今度は軸を固定したまま、表にしたときの見え方と裏にしたときの見え方を測定します。

このときの見え方の違いから、乱視にプラス度数が必要なのか、マイナス度数が必要なのか、

どれくらい矯正度数が必要なのかを判断します。

そうして乱視度数が決定したら、再びレッドグリーンテストを行い、

過矯正になっていないか、微調整をしていきます。

クロスシリンダーテストによって、より歪みを感じにくくクリアで快適な見え方を得られますね!

快適なメガネ作りの最終確認:装用テスト

長い道のりでしたが、以上のステップを経て、

ついにあなたの眼にピッタリな度数が決まりました👀✨

こうして決定した度数をもとに、いよいよメガネが作られ、フレームに組み込まれます。

やっとメガネができる!と思うとワクワクしてきますね~~!🥰

メガネが完成したら、まずはその場で掛けてみてください!

周りを見渡してみたり、歩いてみたり、「あれ?」と思うところはないかチェックしましょう☝️

また、耳や鼻の位置が痛くないか、ズレていないかなど、掛けたときの感触についても、

気になる部分がないか確認しましょう👃

もし、見え方や掛け心地で違和感があれば、遠慮なく伝えてください。

最高で快適なメガネになるよう、必要に応じてフレームの微調整を行います。

さあ、あなたのメガネの完成です!👓🌟

まとめ

今回の「メガネの視力測定のステップ解説」はいかがでしたか?

普段何気なく聞かれて、サラッと答えていた質問にも、

実は快適なメガネを作るための大切なヒントがたくさん隠されていたんですね!

私も改めてみると、知らないことばかりで驚きました😯

特にぼやけて見えていたり、ものが二重に見えていたりするなど、

見え方に違和感がある場合は、遠慮せず積極的に伝えることが、

理想のメガネに近づく大切な一歩となります🚶💨

ただし、見え方にいつもと違う異常を感じる場合は、もしかしたら眼の病気が隠れている

サインかもしれません😖

そんな時は自己判断せずに、眼科を受診して検査することも選択肢の一つとして考えてみてくださいね。

快適なメガネ作りをして、よりクリアな視生活を楽しみましょう💪🌟