こんにちは!103号室のみことです。

今回は「メガネレンズの度数」についてのお話です💁♀️

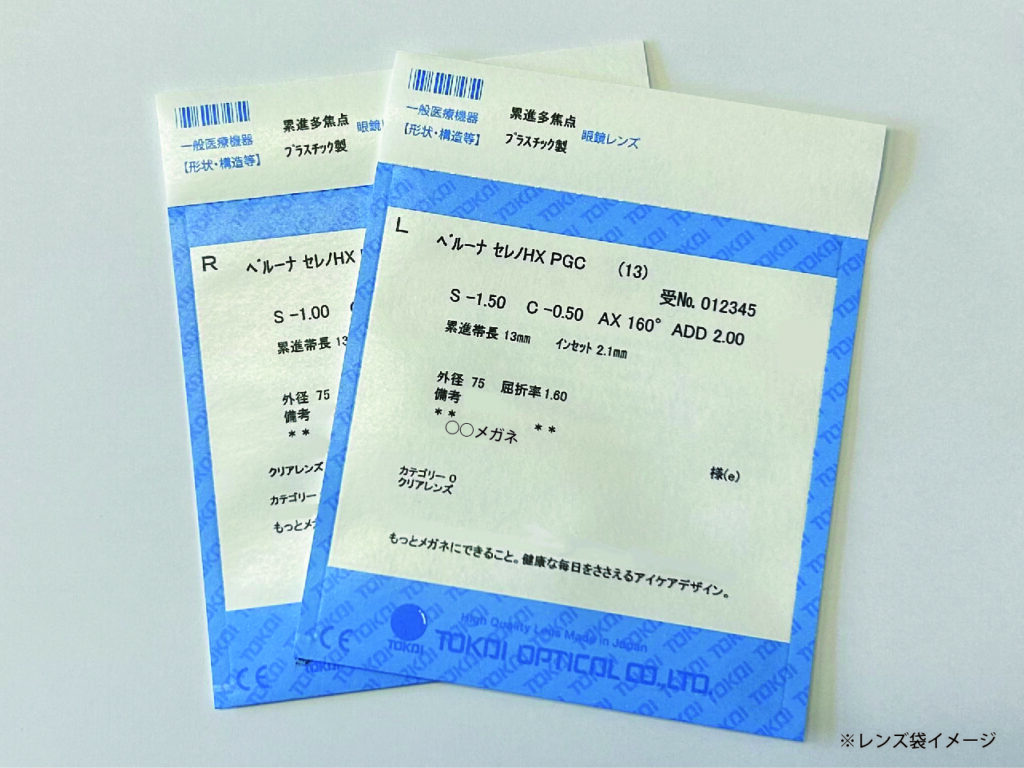

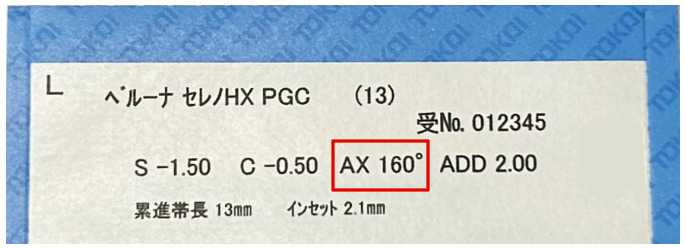

メガネ屋さんで購入をすると、

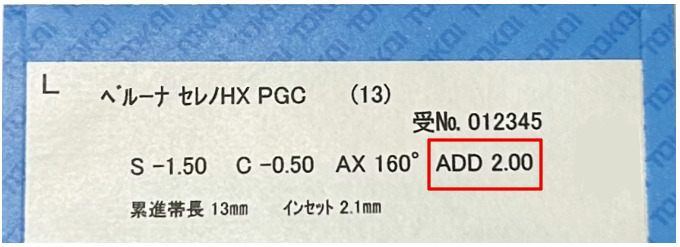

メガネレンズが入っていたこのような袋⬇️をもらった経験がある方もいると思います。

アルファベットや数値などで様々な情報が記載されていますが、

これらは一体どういう意味なのか、疑問に思ったことはありませんか?

今回は、度数などのレンズ情報の見方について詳しくご紹介していきます💁♀️✨

この記事の目次

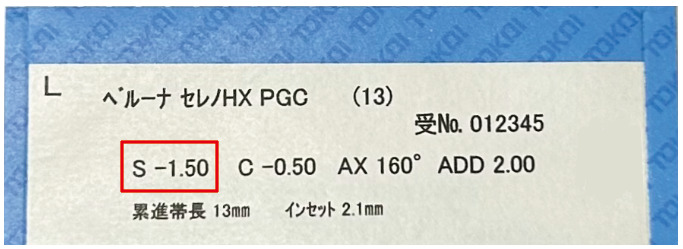

「S(SPH)」は球面度数

S(SPH)とは

どのレンズ袋にも必ず記載があるのがこの「S」という文字。

眼科の処方箋などには「SPH」と記載されていることもあります。

メガネレンズに関わらず、コンタクトレンズの外箱などにも記載があり、

日頃から目にする機会も多いので、既に意味をご存知の方も多いですよね😌

Sは、英語で「球、球体」等の意味を持つ「Sphere」の略で、球面度数のことを指します。

近視の場合はS(SPH)の後に「-(マイナス)」が、遠視の場合は「+(プラス)」が記載されます。

また、購入したメガネが近く用(手元用)だったなど、

用途によっては、近視の方でも「+」が表記される場合があります☝️

近視や遠視に関してはこちらのブログからどうぞ💁♀️

▶目が悪いってどういうこと!?~正視・近視・遠視~

S(SPH)の数値が大きいほど度数は強くなる

Sの数値は大きければ大きいほど度数が強くなります。

定義が無いので目安になりますが、

近視はS-6.00D以上、遠視はS+4.00D以上が「強度」というイメージです🤔

ちなみに、東海光学が作った一番強度のレンズは、S-280D。

このレンズに関しては、ガラスレンズの記事でご紹介していますのでぜひご覧ください🌟

▶超強度レンズや特殊加工も!ガラスレンズのメリットをご紹介♪

数値の後に記載する「D」は、「ディオプトリー」と言い、度数の単位を表しています。

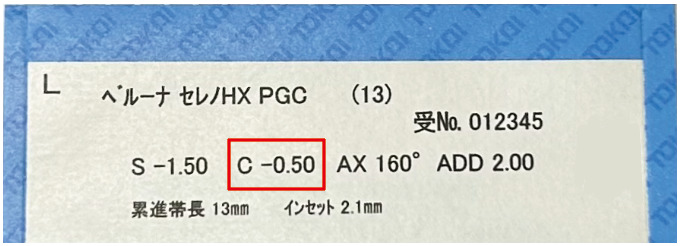

「C(CYL)」は円柱度数(乱視度数)

Cは記載がない場合があるので、見たことない方もいますよね👀

C(CYL)とは、英語で「円筒、円柱」を意味する「Cylinder」の略で、円柱度数(乱視度数)のことを指します。

眼科の処方箋などには「CYL」と表記されることもあります

このCの値では、「乱視の強さ」を表しています。

弱い乱視は矯正の必要が無い場合もあるので、記載されていないことがあります。

Sと同じように数値の前には「-(マイナス)」「+(プラス)」が表記され、

数値が大きくなるほど度数が強くなります。

こちらも強度の定義が無いのでイメージですが、

東海光学の出荷数では、C±0.50Dが一番多く、

C±0.50DからC±1.00Dあたりの方が多いのかな~という印象です。

C±2.00Dを超えると強度だなと感じます🤔

CもSと同様に単位は「D(ディオプトリー)」を使います。

「AX」は乱視軸

AXとは、英語で「軸」を意味する「Axis」の略で、乱視軸のことを指します。

その名の通り乱視がある場合にのみ記載されています。(CとAXは必ずセットで表記☝️)

乱視軸とは

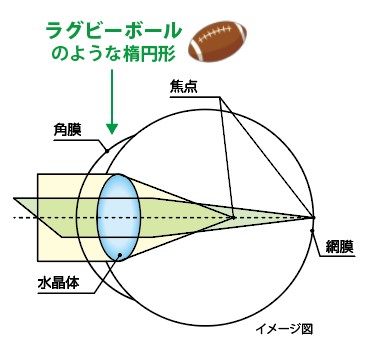

乱視がある場合、目の中のレンズの役割をしている角膜・水晶体は、ラグビーボールのような楕円形をしています。

乱視軸とは、このラグビーボールが縦、横、斜めにどのくらい傾いているのかを表す角度のこと🏈

0度~180度で表記されます。

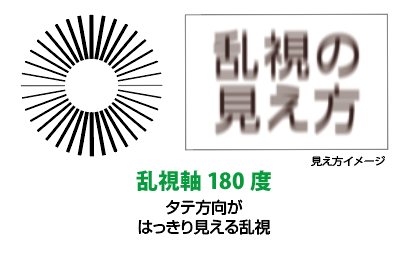

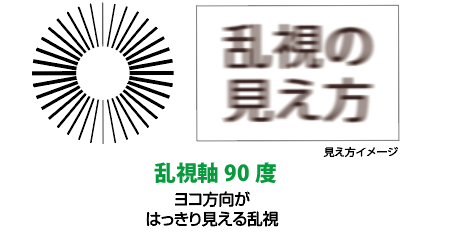

乱視は乱視軸によって見え方が異なり、

例えば乱視軸180度の場合は、【縦方向はよく見えるけど、横方向が見えにくい】タイプ。

乱視軸90度の場合は、180度とは反対に【横方向はよく見えるけど、縦方向が見えにくい】タイプ。

他にも斜め方向がよく見えるタイプもあります。

乱視は同じ度数でも表記が異なる

乱視は同じ度数でも表記が異なることがあります。

例えば、

【S-2.00 C-1.00 AX90°】 と 【S-3.00 C+1.00 AX180°】

表記方法は違いますが、実はこの二つは同じ度数なんです

乱視は、基準にする乱視軸によって、SとCの値が変わります。

乱視度数の測り方や検査する機械によっても処方が変わってくるため、

このように表記を変えることができるんですよ☝️

眼科でもらった処方箋と、メガネ屋さんでもらったレンズ袋の数値が違う場合は、

こういった理由もあるので覚えておくと役立つかもしれません◎

気になる方は下記の方法で計算してみてくださいね♪⬇️

① S :SとCを足す

② C :Cの符号を変える(「+」の場合は「-」に、「-」の場合は「+」に!)

③ AX:AXに90を足す、または90を引く(1°~180°になるように!)

「ADD」は加入度数

ADDは、英語で「追加、足し算」等を意味する「Addition」の略で、加入度数のことを指します。

加入度数とは、遠近両用レンズなどの多焦点レンズにある

遠くを見る用の度数 と 近くを見る用の度数 の差のこと☝️

近くにピントを合わせるために付加が必要な度数、とも言えます。

符号は表記が無いですが、すべて「+(プラス)」です。

累進レンズは、この加入度数が段階的に変わっていくことで、

色々な距離にピントが合わせられるような仕組みになっているんですよ👀✨

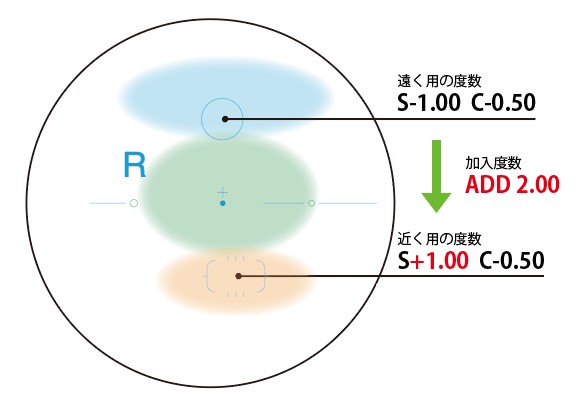

レンズ袋に表記のあるSやCの値は、遠くを見る用の度数なので、

近く用の度数はADDを足すことで表せます。

例えば、【S-1.00 C-0.50 AX180° ADD2.00】のレンズでは、

遠くを見る用の度数はそのまま

【S-1.00 C-0.50】

近くを見る用の度数は【ADD2.00】を足して、

【S+1.00 C-0.50】になります。

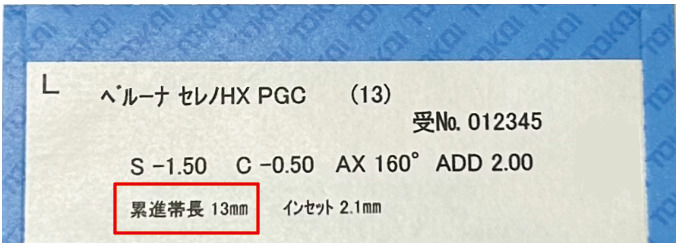

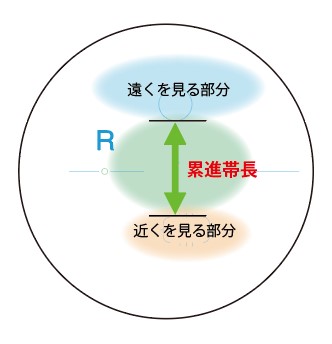

「累進帯長」は連続的に変わる度数の長さ

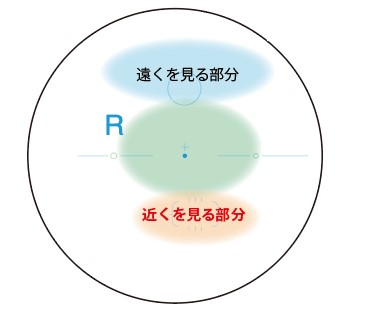

遠近両用レンズなどの累進レンズは、

遠くを見る部分から近くを見る部分まで、連続的に度数が変わるように設計されています。

この「連続的に変わる度数部分の長さ」のことを『累進帯長(るいしんたいちょう)』と言います。

商品によって異なりますが、東海光学の遠近両用レンズは、

9mm、11~17mmと色々な長さから選ぶことができます💁♀️

累進帯長の詳細はこちらのブログをご覧ください👀

▶その遠近両用メガネ、快適ですか?累進帯長の違いで見え方検証!

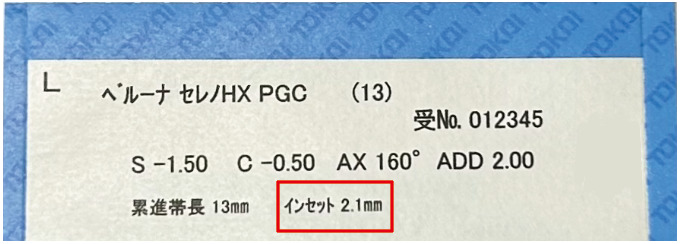

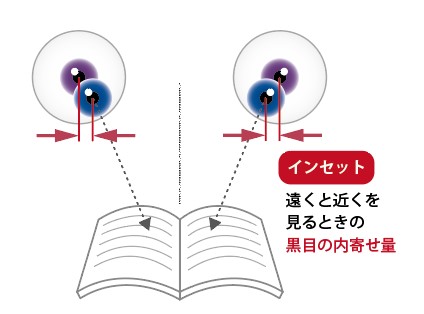

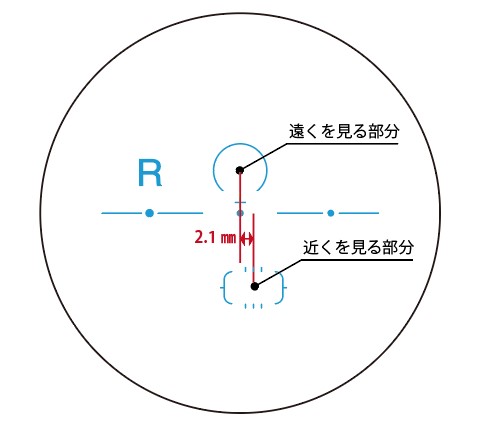

「インセット」は黒目の内寄せ量

遠近両用レンズなどの累進レンズは、近くを見るとき、レンズの下部を使って見ます⬇️

そのため、遠くを見るときと比べて、近くを見るときは黒目が少し内側に向きます。

インセットとは、遠くと近くを見るときの黒目の内寄せ量のこと☝️

例えば「インセット 2.1㎜」の場合は、

レンズの遠くを見る部分の中心から2.1㎜内側に

近くを見る部分の中心がくるように設計されています。

こんな感じで累進レンズは、人それぞれ違うインセット量を考慮して、

近くがより見えやすくなるように設計しているんですよ☺️

いかがでしたでしょうか?

メガネレンズは一見同じに見えて、

度数はもちろん、素材や設計など、人それぞれ違う目の状態に合わせて作られています。

レンズ袋には、自分の目に合わせられた「オーダーメイド」のメガネレンズが、どんなレンズなのか記載されています。

レンズの詳細を知れば、自分の目の状態を知ることにもつながりますね😌

今まであまり意識していなかった方は、

ぜひ今回のブログを参考に、レンズ袋やコンタクトレンズの外箱などなど、レンズ情報を見てみてください💁♀️

新たな発見があるかもしれません☺️✨