こんにちは!カズマです🌸

WBC!⚾本当に凄かったですね!!!🎊

必ず決勝に残ってくれると信じ、あらかじめ3/22を休みにしていましたので、

伝説となるであろう瞬間をリアルタイムで目にすることができました👀✨

オオタニサンファンでMLBファンでもある自分にとっては、あまりにも刺激が強すぎて

10日くらい寿命が縮まった気がします😁

さて話はガラッと変わりますが、朝ドラ、今日が最終回でしたね📺

最終的に「ものづくり」へ視点が移ったことで、身近に感じ楽しませて頂きました。

そしてわたくし、最近短歌を学び始めました…😤って、どんだけ影響されとんねん!

劇中では大阪(関西)弁や五島弁が飛び交っていましたが、

岡崎市を含む三河地方にも「三河弁」と呼ばれる独特のことばがあるんですよ!

今回はそのお話です。

三河弁とは

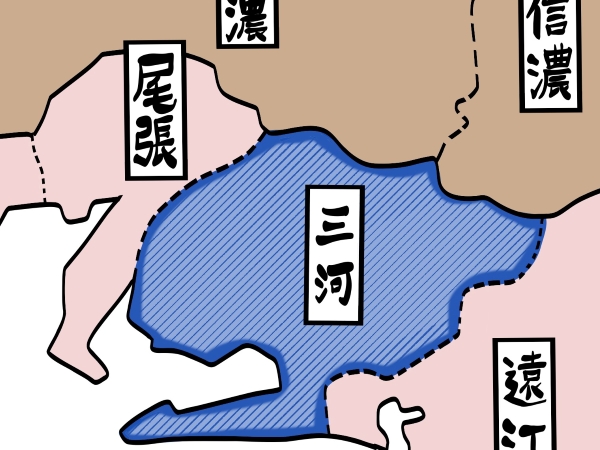

「三河弁」は、旧三河国、現在の愛知県東部で使われることばです。

愛知の方言といえば尾張地方で使われる「名古屋弁」が全国的には有名かと思いますが、

三河弁もなかなか個性的でおもしろい👌

同じ三河地方であっても、西と東で分かれます。

語尾に「じゃん・だら・りん」がつく西三河に対して、東三河は「のん・ほい・だに」と言われ、

あれ、あなた豊橋のほう?ってなんとなくわかるくらい、結構な違いがあります。

勝手なイメージとして西三河は尾張(名古屋)的なニュアンス、東三河は遠州(静岡西部)的な

ニュアンスを感じられるようなものが多いのかな、と思います。

岡崎市は西にあたりますので、このブログでは主に西三河のことばをご紹介しますね!

三河弁のアクセント

さて、三河弁を語るにおいて、最初にカミングアウトをしなければなりません🙇

これまで岡崎人として岡崎愛を書き連ねていた僕ですが…実は、生まれは三重県なんです🦐

小学生の頃に岡崎に移り住んで30年以上ですから、もう立派な岡崎人と自負しておりますが、

引っ越してきたばかりの頃にはこの「三河弁」にカルチャーショックを受けまくりでした😲

まず、特徴的なところはアクセントの違いです。

そもそも、「岡崎(おかざき)」の発音が独特なのです。

標準語では「か」にアクセントが付くのに対し、この地方では全体的に平坦に読みます。

うーん、文章では伝えにくい😫

実際聞いていただくには、今なら「どうする家康」を見るのが一番!

三河武士の演者の皆さん、徹底して三河弁のニュアンスを大事にしてくれています。

「どうする」も標準は「ど」にアクセントが来るのに、ちゃんと平坦な感じで読まれています。

逆に、標準では平坦な読みの単語にアクセントを付けて読むケースもあります。

代表的なものでは、「いちご🍓」。アタマの「い」にアクセントをつける方が多くいます。

このアタマにアクセントパターンは女性のお名前に多くみられ、「まさみさん」や

「めぐみさん」などが代表的です。

また、仕事中に陥りがちなのが、「ご注文」や「ご連絡」。

平坦に読むべきものを「ちゅ」や「れ」にアクセントが付くので、ともすれば誤注文(連絡)と

捉えられかねません。これは要注意なのですが、ついつい出てしまうんですよね…

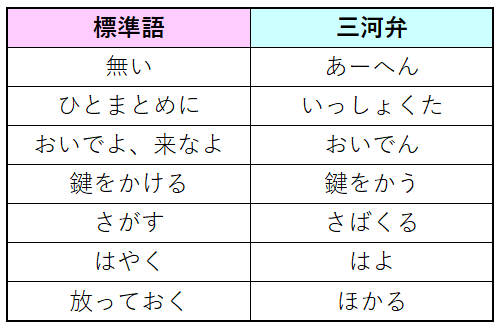

代表的な三河弁

つづいては、代表的な三河弁をご紹介していきます!

何よりもまずは先述した「じゃん・だら・りん」。聞いた事がある方もいらっしゃると思います。

じゃんは~だよね、だらは~でしょう、りんは~しなさいといったニュアンスになります。

これらに加えて、比較的よく使う以下の語句をもとに、例文を作ってみました📖

[標準語]

A「みんなの分とひとまとめにしてそのままにしておいたら、私の分どこかいっちゃった…。

かばんの中も探してみたんだけど。」

B「ちょっとこっちにおいで。あそこに鍵がかけてある箱があるよね?あれ、あなたのでしょう。

はやく持って帰りなよ。」

この会話を三河弁に直すと…

[三河弁]

A「みんなの分といっしょくたにしてほかっといたら、私の分どこにもあーへん…。

かばんの中もさばくってみたけど。」

B「ちょいこっちおいでん。あっこに鍵かった箱あるじゃん?あれ、あんたのだら。

はよ持って帰りん。」

ちょっとムリヤリ感がありますが、標準語に比べるとなんだか柔らかくなる気がしませんか😊

「じゃん」は「じゃんね」と言ったり、「だら」は「ら」だけにしたりと独特の活用もあり、

「~へん」は「こーへん」=来ない、「おーへん」=居ないという使い方もされます!

他にもいろいろ特徴的な語句はありますが、先に話した子供心にカルチャーショックを受けた

場面をもとにご紹介します。

引越してきて新しくできた友達に、近所の駄菓子屋さんに連れて行ってもらったときの事です。

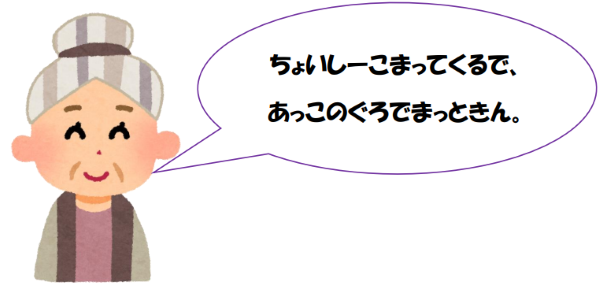

お菓子を見ていると(たしかお会計しようとした時)、店主のおばあちゃんが言いました。

❓❓❓ しーこまってくる?ぐろ??なんやねん、それ!?😵

訳すと「ちょっとお手洗い済ませてくるから、あそこの隅(椅子があります)で待ってて」

ということらしいです。一体どうすればいいのかわからず、固まった記憶があります。

あとは、学校でよく使われるシリーズとして、「ほうか」や「B紙」ということば。

❓❓❓ ほうか?次の放火??それ、絶対やったらあかんやつやん!?😱

…って、どうやら「休み時間」のことみたい。

放課後と言うことはあるけれど、休み時間全部を指すとは思いもよりません😅

そして「B紙(びーし)」。何かわかります?これ、「模造紙」のことなんです。

タチが悪いのは、子供の頃に自由研究で使うので多くの三河人が標準語だと思っていること。

三河のみなさーん!立派な三河弁ですからね!!よそでは通じませんのでご注意をー📢

まとめ

いかがでしたか?まだまだたくさんありますが、今回はこの辺りにしておきます😀

同じ三河でも東西では少し違い、同じ愛知県でも尾張と三河で違ってくる。

日本全体で見ると140種類を超える〇〇弁や訛りがあるそうです。奥深い世界ですね…🗾

ただ、一部のことばは急速に廃れてきているのも事実です。

三河弁でも「ぐろ」とか「まってくる」などを使う若者を見かけることはほぼありません。

例の駄菓子屋のおばあちゃんのことばには、もっと難解な語句もありました。

民俗学や歴史の観点からも、地元のことばを知り、その土地に根付く大切な文化として

受け継いでいかなければならないな、と強く感じます。

みなさんも是非、地元やお住まいの地域のことばにじっくり耳を傾けてみてくださいね😊