こんにちは!

104号室のカナです🙌!

先日、通勤途中で“戦国時代への入り口”を見つけました!!😳笑

「この先戦国時代」 なにそれ、気になる✨✨

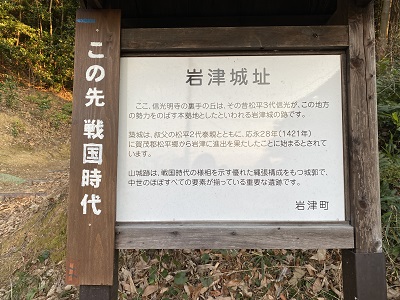

いい感じに年季の入ったこの立て札。

東海光学から約3キロの場所にあります。

昔、ここに岩津城(いわづじょう)というお城があったようです。

岡崎市の観光名所にもなっています🌟

岩津城について調べてみたところ、

1400年初頭に松平泰親(二代)、信光(三代)によって築城。

泰親・信光はあの徳川家康公の7代・6代前のご先祖様にあたります!

松平氏発祥の地は、ここよりもう少し北にある「松平郷」ですが、三代信光の頃にこの地へ進出して岩津城を築城し、

岡崎を含む三河地方(愛知県東部)へ勢力を伸ばすための本拠地としたとのこと。

岩津城が築城されて約600年。

なにげなく毎日通っていた場所にお城が建っていたことだけでもびっくりなのに、

ゆくゆくは天下統一の道までつながっていったと考えると、本当にすごい…‼

ということで、さっそく休みの日に行ってみました。

いざ、戦国時代へ!!岩津城址の散策

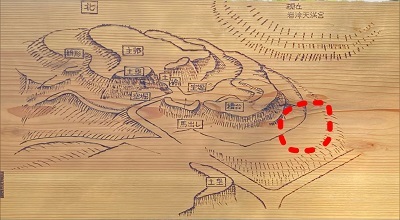

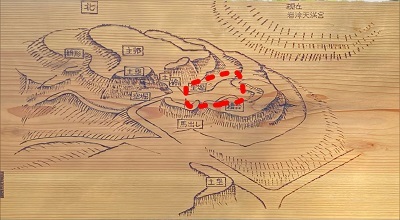

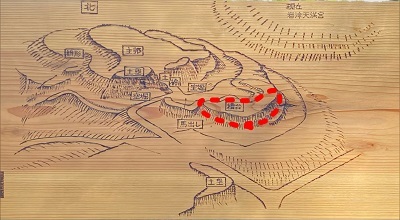

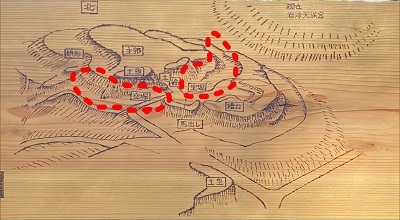

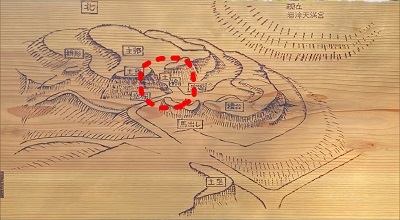

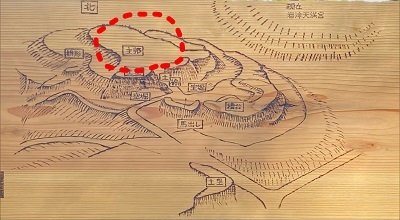

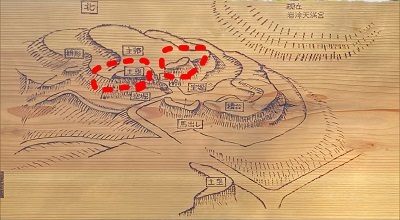

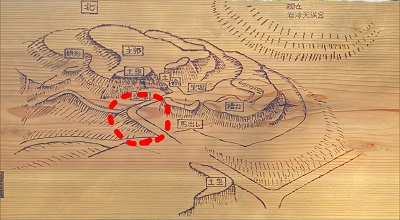

まずは、岩津城址の全体図を。

この看板は、城址内の主郭部分の手前に立っていたものです。

南側から登っていきます。

登り口には杖が設置されており、道は歩きやすいようになっています。

どうやらボランティアの方々が整備をしているようです。

この高く盛られた土は『土塁(どるい)』と呼ばれる、

敵の侵入を防ぐために盛られた堤防状の防壁です。

10メートル程あるかな?見事です👏🏻

東側の高いところ。

三河地区が一望できます💫

反時計回りに進むと、鬱蒼と竹が生えています。

ここは当時『櫓台(やぐらだい)』があった部分。

敵の進入を警戒するために造られました。

かなり高く盛られています!

堀(ほり)が見えてきました。

これは敵や動物の侵入を防ぐために掘られた溝です。

堀というとお城の周りに張り巡らされた水堀のイメージが強いですが、

この堀は『空堀(からぼり)』と言って、水が張られない掘です。

この岩津城のように山に建てられたお城は平地にあるお城のように水が引けないため、空堀が多いです。

堀の中へ入ってみました。堀の中に入るのは初めての体験🤗

空堀には、『土橋(どばし)』が架かっています。

20mほどの土橋を進むとこの先は『主郭(しゅかく)』部分。

奥に進むにつれて高くなっています。

主郭というと少し聞き慣れない言葉ですが、「本丸」の意味に近いようです。

主郭部分は、直径50mほどのリング状に竹が伐採されています。

現在は、手作りの丸太椅子があり、憩いの場になっています☺

盛られた所に、「岩津城址」の石碑を発見✨

主郭の南側が盛られています。

主郭から土橋を見ると、主郭がどれだけ高く盛られているかよく分かります。

再度土橋を渡って戻ります。

帰りも反時計回り、来たルートとは違うルートで帰ります。

このルートのほうが、傾斜が緩やかで、歩きやすいように整備されています。

城址内にはお地蔵様が何体か鎮座しています。

どのお地蔵様も手編みの帽子をかぶっています。

新しくてきれいな帽子なので、新年を迎えるときに変えてもらったのかな☺

北西へ抜ける出口から降りていきます。

こちらの出入り口にも「この先戦国時代」の看板が😮‼

そんなこんなで、岩津城址散策の所要時間は約30分。

無事に令和の時代に戻ってまいりました🙌

東海光学からほど近く、今では住宅が並ぶこの辺りに

昔はお城があったなんて不思議です☺

岩津城址は、土塁や空堀など、当時造られたものが

約600年経った今でも残っており、とても歴史的価値の高い山城です✨✨

かなりマニアックな場所ではありますが、

ご興味ある方はぜひ訪れてみてくださいね!

住所やアクセス方法など、基本情報はこちらをご覧ください🎶

岡崎おでかけナビ(愛知県岡崎市公式観光サイト)

それではまた!