東海光学お客様相談室です。

今回は弊社独自の技術である「クラフトレンズ」についてお伝えします。

クラフトレンズとは、通常の眼鏡レンズでは対応できない特殊な度数・用途のお客様のために

ガラスレンズを用いて手造りで対応する、非常にスペシャルなレンズです。

様々な種類のレンズがありますが、引き合いが多い超強度の近視(マイナスレンズ)のケースに

スポットを当てていきたいと思います。

「ツボクリ」について

まずは、ツボクリ(つぼくり、坪栗)という形状のレンズをご紹介します。

レンズの度数というのは、端的に言うと「表面のカーブ-裏面のカーブ」で計算されます。

例えば、S-10.00という近視があるとします。

※屈折率によってカーブの換算は変わります。

仮に表が0カーブの生地を使うと仮定すると、「-10」にするには-10=0-x、x=10となり、

裏に10カーブつけることになります。

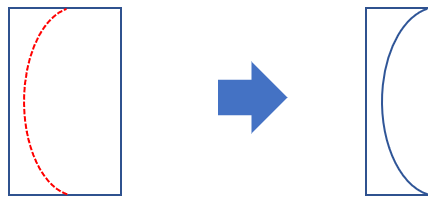

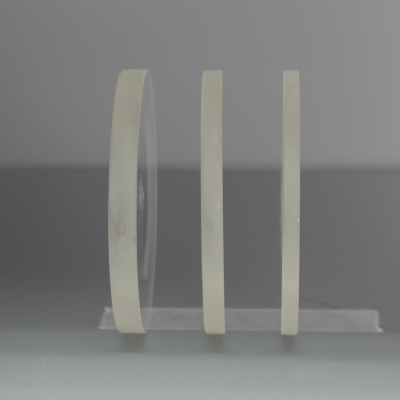

左側のガラス生地をその通りに研磨すると、右側ような形状になります。

十分に強度のため厚みはありますが、元の生地よりは薄くなるのがおわかりいただけると思います。

これがS-30.00必要な方の場合はどうなるでしょうか?

同じ表0カーブで「-30」にするには-30=0-x、x=30ですのでもっと深いカーブが必要です。

そうすると度数を付ける前の生地の厚みが足りなくなってしまい、研磨できない部分ができます。

先の-10.00のレンズと比べても、レンズのフチはさらに厚くなります。

これでは厚く重いのは当然のこと、そもそもメガネにはめること自体が困難になります。

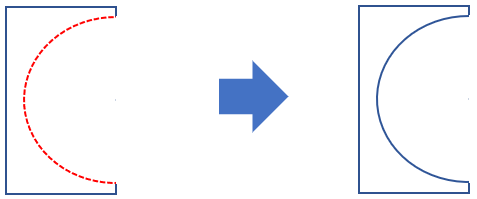

ではどうするのか?答えは、下図のようにフチをカットしてあげるのです。

すると、このように薄くなります。これが「ツボクリ」と呼ばれる形状のレンズです。

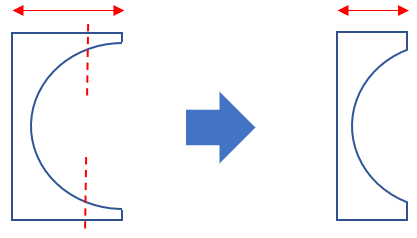

このフチをもっと多くカットしていくと、下図のようにどんどん薄くすることができます。

ただし、フチ(赤い矢印)は薄くなるものの、カーブが付いている部分(オレンジの矢印)

=度数が入っている範囲は狭くなり、見える部分が少なくなっていきます。

この部分を「内径」と呼び、内径を小さくすると薄く仕上がるものの見える範囲は狭くなり、

大きくすると見える範囲が広がる反面、レンズのフチは厚くなるという具合で、

薄さと内径はトレードオフの関係にあります。

もしお作りになる際は、どちらを重視するかを眼鏡店さんとお話しながらしっかり検討頂く

必要があるのかな、と考えます。

マタロウとマタヘイ

ここまでは原理を含めて「ツボクリ」についてお話しました。

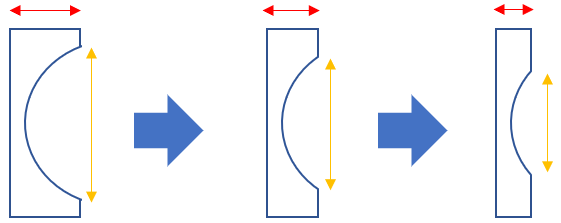

例に挙げている形状はツボクリの中でも「マタヘイ」と呼ばれるもので、フチのカットラインが

水平になっています。

この他に、このカットラインを下図のように斜めにすることで、よりフチを薄くする事ができる

「マタロウ」という手法もあります。

これであれば、図の通り横から見た厚みは目に見えて薄くなります。

ならば、マタヘイよりもマタロウのほうが断然良いのではないか?と思われますよね。

確かに薄さという観点では間違いないのですが、周辺部がほぼ度なしのマタヘイに対して

マタロウの周辺部はプラス度数の作用が発生します。

プラス度数はものを大きく見せる作用があります。

ということは、周辺部の帯を通した部分が拡大してしまい、外からの見た目が悪くなるのです。

マタヘイで見栄えも含めてバランスよく作るか、マタロウでより薄くするか。

お好みに合わせてチョイスしてくださいね。

※但し条件によってはメーカー側で判断する場合もございます。

スムースライン

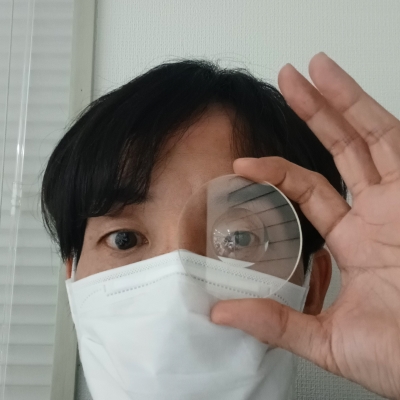

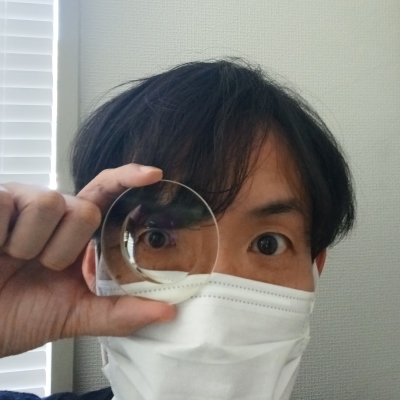

最後に、究極のツボクリ加工をご紹介します。その名も「スムースライン加工」。

ツボクリにおける内径と外径の境目の山になる部分を、より滑らか=スムースにする加工です。

この山の部分に、いろいろな種類の研磨皿を当てて削りながらバランスよくぼかしていきます。

ぼかしが大きすぎても視野を損ないますし、小さすぎると薄くできません。

すべてが職人の手によるものであり、非常に時間のかかる繊細な作業なのです。

これらのレンズは近視の度数がおおよそS-30.00程度まで対応できます。

ただし、乱視が入ると形状の都合上できる範囲が狭くなるという特徴もあります。

では、それ以上の度数や乱視入りはどうするのかといいますと、

「ダブルレンズ」という両面凹に研磨する特殊なレンズで対応しています。

こちらもご紹介したいのですが、長い記事になってしまいそうなので後日とさせて頂きます。

いましばらくお待ち下さいね!